视觉文化影响下的美术教育

当今社会已进入一个以视觉文化占主导的时代,在充斥的视觉诉求下, 人们的观看方式、观看内容都在发生着转变,而作为观看的主体,随着观看对象、性质等方面的变化,也都随之发生着嬗变, 从而对人类自身的感知、接受信息、审美观念都产生着巨大的影响,而作为视觉文化影响下的美术教育如何从传统美术教育中转变教学观念和方法,成为我们不得不予以关注和思考的问题。

视觉文化的到来已是一个不争的事实,可以说,视觉文化已经成为我们日常生活的主导形态。

据测试,在人们所接受的全部信息中83% 是通过视觉获得的。从这个角度来说,这是一种建立在视觉形象基础上的全新的文化形态和思维模式。用米歇尔的话来概括,“视觉文化是指文化脱离了以语言为中心的理性主义形态,日益转向以形象为中心,特别是以影像为中心的感性主义形态。视觉文化,不但标志着一文化形态的转变和形成,而且意味着人类思维范式的一种转换。”

而这种文化形态最突出的特点,就是彰显视觉性。可以说,是一种将事物存在形态加以图像化或视觉化的现代发展趋势,视觉成为人们认识世界、经验世界、理解世界的主要文化形态。与传统的印刷文化相比,图像生成和传播的急剧膨胀,更为重要的是在日常生活中,一切都向视觉化特征转向,而我们观看和理解的方式也开始向视觉化接受方式发生着改变。视觉文化影响下,观看方式、观看手段、观看场所都已发生变化。

下面本文在考察视觉文化中观看方式、手段、场所变化的基础上,讨论这些变化对于美术教育的影响。

观看内容的转变

从阅读文字转向阅读影像,视觉影像替代语言文字符号,成了负载各种文化艺术信息的公用媒介代码。直观、生动、感性的视觉形式,成为了视觉文化的最直接的诉求。也就是说,在视觉文化中只有充分吸引人的视觉形式,才能被接受并具有巨大的影响力。于是,书籍开始由传统的“文配图”向当下的“图配文”转变,文学名著被拍成电视和电影,音乐被配上影像,视觉性成为时代的趋势和潮流。

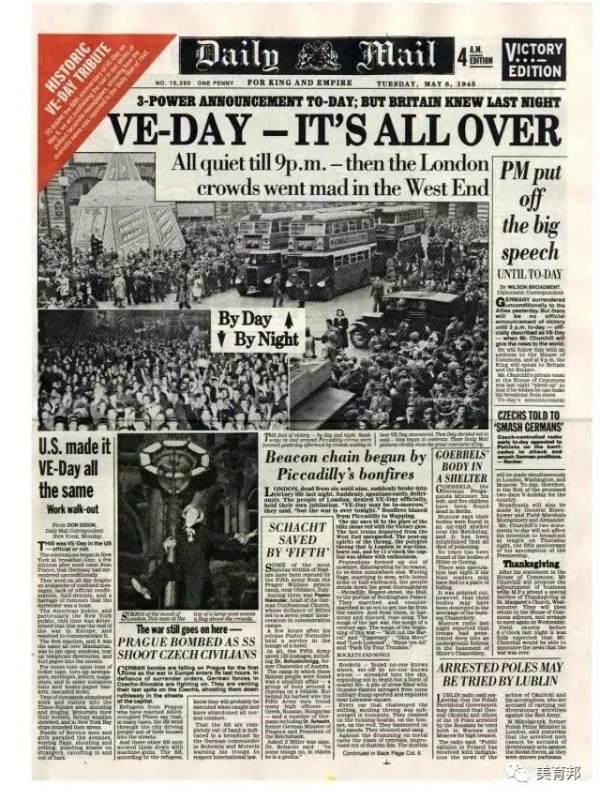

英国《每日邮报》将报纸内容配上了插图,开创了图配文的历史先河

米尔佐夫说,“视觉文化并不依赖于图像本身,而是依赖于将存在图像化或视觉化的现代发展趋向,这种视觉化使得现时代全然有别于古代和中世纪社会。这样的视觉化在整个现代时期是显而易见,而它现在差不多已经变成为强迫性的了。”

而这也就意味着,在视觉文化中,要被关注,就必须具有感性的视觉形式,以适应人们愈来愈高的视觉感官的需求。可见,在视觉文化影响下,原先由文字表达诉诸人的头脑,而今则由图像表达直接诉诸人的感官,观看内容日益趋向视觉性并作为传播和再现的方式和特点。

法国学者米歇尔•德赛图指出:“从电视到报纸、从广告到各类商业形象,我们的社会充斥着像癌症一样疯长的视觉形象,所有东西的价值都取决于显示或被显示的能力,谈话也被转化为视觉过程。这是一种眼睛的史诗,阅读冲动的史诗。经济本身变成了‘符号统治’,鼓励阅读的过热增长”。

观看手段的转变

由于视觉技术不断发展与改进,观看发生改变,我们不需要“亲眼”所见、亲身经历,我们通过电视、电影、互联网等媒介来观看世界、认识世界、理解世界、体验世界。正如麦克卢汉所言,“媒介是人的延伸”。高科技已将镜头( 机械之眼) 延伸到人们心向往之而无法亲历的地方。一切可视的或非可视都被媒介转换为视觉影像展示出来。我们通过媒介来了解和认识世界,媒介塑造着新的观看世界、经验世界的方式,乃至媒介呈现的虚拟世界成为我们经验世界的主要信息来源。

2016年,美国《时代周刊》评选史.上最有影响力的100 幅照片,按时间排序的第一幅就是这幅法国人尼埃普斯摄于1826年的《勒古拉斯的窗外景象》(View from the Window at Le Gras, Nicephore Niepce', 1826),这是全世界现存照片中最早的一幅。

了解媒介就成为一种必备的技能与技巧,每一种媒介都体现为一种观看的方法。正如照相机的出现,改变了人们观看事物的方法,当照相机能够从任何角度、任何时间来接近事物,也就消解了在透视法掌控之下,图像永恒的观念,中心也就不复存在。

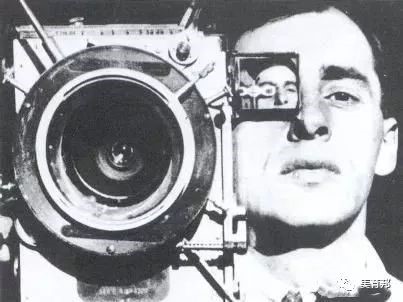

苏联导演吉加•维尔托夫(Dziga Vertov,1896年1月2日-1954年2月12日)苏联电影导演、编剧,电影理论家,苏联记录电影的奠基人之一。

正如苏联导演维尔托夫所说,“我从时空的束缚中解放出来,我协调宇宙中个别或所有各点,由我主宰它们的立足之地。如此这般,我创造了认识世界的新观念。这样,我就用新的方式,解释你所不知的世界”。[4]

表现在绘画上,印象派绘画就是为了捕捉流动不居的景观,而对于立体派而言,却是要把握住景观周围的总和。因此现代科学技术的发展,各种媒介的不断更新,从照相到电影、电视,到互联网……,无不需要我们不断更新我们的视觉观念来与之适应。

观看场所的转变

视觉性无时不在、无处不有,视觉影像从各种渠道拥塞过来,主动接近。就连昔日庄严神圣的艺术,也走向了日常生活的每一个细节之中,丧失了其历史久远而来的神秘感,而我们也不再具有对伟大艺术的膜拜和崇拜感,艺术成为我们随意浏览的对象,甚至成为一种消费的商品。

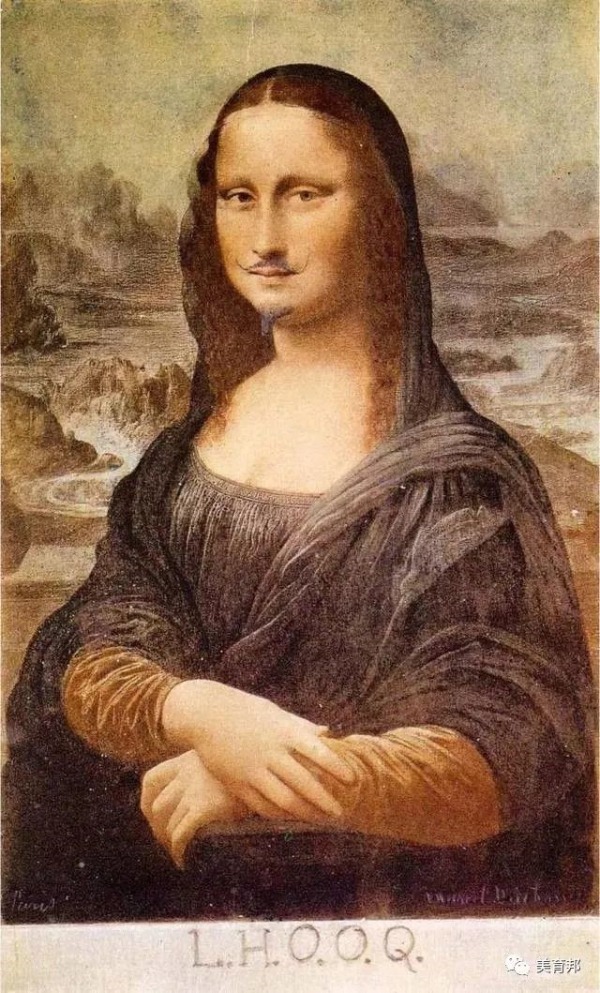

《带胡须的蒙娜丽莎》

(原名:L.H.O.O.Q),是法国画家马塞尔•杜尚的作品,杜尚在此画里用铅笔为蒙娜丽莎加了两撇翘胡子及一小撮山羊胡。

由于复制技术、影响传播,如今是艺术变身日常景观趋近观赏者,而非观赏者趋近往昔“神圣的艺术”。艺术移植、拼贴随处可见,而且转移到工业设计、广告和相关的符号和影像的生产工业中。而服装、美容、居室装演、影视观赏、网络视听等等这些和生活息息相关的物质和活动都进入到审美的观照范畴。

此时,艺术的范畴也随之拓宽。成为一个泛艺术的时代。纷繁复杂的视觉内容成为我们日常生活的主要内容,如何选择信息,识别信息成为我们必须掌握的一种新的视觉语言。

[1]周宪.读图、身体、意识形态[J].文化研究(第3辑),天津社会科学院出版社,2002:72.

[2][美]尼古拉•米尔佐夫.什么是视觉文化?[J].文化研究(第3辑),天津社会科学院出版社,2002:32.

[3]米歇尔•德赛图.日常生活实践[G]//.陆扬、王毅选编.大众文化研究,上海三联书店,2001:91.

[4][英]伯杰.视觉艺术鉴赏[M].北京:商务印书馆,1999:15.

作者:胡泊